Возбуждение понятие. Физиология и свойства возбудимых тканей. Биоэлектрические явления в тканях

Известно, что одним из основных законов биологии, общим для всех ступеней эволюционного развития животного мира, является закон единства организмами среды. Животный (и растительный) организм может существовать лишь при условии удовлетворения требованиям этого закона. А так как окружающая организм среда находится в непрерывном развитии и движении, то претворение в жизнь этого основного закона неизбежно требует приспособления организма к меняющимся условиям существования требует, другими Словами; проявления ответной изменчивости живых организмов. Приспособительная изменчивость живых образований при перестройках внешней среды идет в направлении изменения их физиологических свойств и функциональных отправлений.

В основе изменения функциональных отправлений живых возбудимых систем лежат процессы возбуждения и торможения.

Процесс возбуждения проявляется в функциональных отправлениях живых образований, процесс торможения - в прекращении функциональных отправлений.

Из сочетания во времени процессов возбуждения и торможения в отдельном физиологическом образовании формируется по ходу приспособительной изменчивости жизнедеятельность этого образования. Из сочетания во времени процессов возбуждения и торможения в различных живых образованиях - тканях и органах - формируется жизнедеятельность организма а, целом.

В регуляции функции сложного многоклеточного организма особо важная роль принадлежит, как уже указывалось, деятельности нервной системы, другими словами, процессам возбуждения, и торможения, протекающим в нервной системе. Вот почему глава «Физиология возбуждения», которую правильнее было бы назвать «Физиологией возбуждения и торможения», предпосылается обычно изучению физиологии нервной системы. К такой логике овладения физиологической наукой обязывает и историческая последовательность событий, так как все основные факты физиологии возбуждения и торможения были добыты исследователями в основном в опытах на нервной (отчасти мышечной) системе животного организма.

Однако в изложении научных данных мы будем придерживаться исторической последовательности.

В историческом плане физиологическая наука шла от изучения процесса возбуждения к изучению процесса торможения.

Объясняется это высокой внешней выразительностью процесса возбуждения, большей легкостью, и доступностью его исследования. В связи с этим можно сказать, что если физиология возбуждения в настоящее время изучена со всей тщательностью, с использованием новых приемов и техники исследования, физиология торможения относится, напротив, к числу спорных и дискуссионных глав науки, где косность и консерватизм научного мышления проявляются наиболее наглядно и выразительно.

Под возбуждением понимается активный процесс, которым живая ткань отвечает на раздражение, т. е. на воздействие извне.

Этот активный процесс заключается в ряде последовательных реакций, сопровождающихся освобождением живой тканью раз-личных видов энергии. Отсюда процесс возбуждения, возникая и протекая в живой ткани, имеет ряд внешних признаков, из которых одни являются общими для любой живой ткани, качественно неспецифическими, a другие, напротив, имеют неодинаковое выражение в реакции различных тканей на воздействие извне, т. е. являются специфическими.

К числу неспецифических, общих для всех живых образований признаков возбуждения относится протекание в любой живой ткани под влиянием внешнего раздражителя физико-химических и химических реакций, связанных с освобождением различных видов энергии - электрической, тепловой и, по ряду сведений, и лучистой. Во избежание путаницы в освоении основных понятий подчеркиваем сразу, что интенсивность энергетического обмена при возбуждении, равно как и конкретное содержание физико-химических и особенно химических реакций, характеризующих собой процесс возбуждения в живых образованиях, занимающих различное место в эволюционном, сравнительно-физиологическом ряду, могут быть неодинаковыми. Достаточно вспомнить, например, что в мякотных нервах позвоночных процесс возбуждения связан с расходом энергии в миллионы раз меньшим, нежели процесс возбуждения, протекающий в иннервируемой этим нервом скелетной мышце. Однако и в нерве, и в мышце, как и в любой живой ткани, процесс возбуждения начинается изменением ионного обмена в системе «клетка - окружающая среда», сопровождающимся освобождением различных видов энергии, прежде всего электрической, что при современной технике физиологического эксперимента может быть точно учтено по отношению к живому образованию.

К специфическим признакам возбуждения относятся функциональные отправления живой ткани, являющиеся конечным

звеном в сложной многозвеньевой реакции ткани на воздействие извне. Так, например, для мышечной ткани специфическим признаком возбуждения является сокращение её, лежащее в основе

разнообразных двигательных реакций организма. Для железистой эпителиальнои клетки специфическим показателем возбуждения является выделение секрета и т. д. Эти специфические проявления возбуждения возникают и совершенствуются в процессе эволюционного и индивидуального созревания организма и требуют для своего осуществления специального морфологического субстрата и особых физиологических свойств реагирующего живого образования.

Из всего сказанного вытекает определение понятия функции как приспособительной реакции живого образования на воздействие извне, в основе которой лежит процесс возбуждения.

Любая живая ткань обладает определенными свойствами, которые претерпевают закономерные изменения по ходу индивидуального развития организма. Эти свойства изменяются с высокой степенью обратимости при реакции ткани на внешнее воздействие и необратимо утрачиваются при отмирании ткани.

К таким основным свойствам живой ткани относятся возбудимость и функциональная подвижность.

Под возбудимостью мы понимаем способность живой ткани реагировать возбуждением на воздействие извне. Подчеркнем особо, что возбудимостью обладают все живые ткани. Попытка отдельных ученых подразделить ткани на возбудимые (нервы и мышцы) и невозбудимые по отдельным специфическим признакам в цепи реакций, составляющих в своей совокупности Процесс возбуждения, порочна методологически и глубоко антинаучна. Ее ошибочность выступает особенно ярко в свете современного состояния физиологии, вскрывшей общность физиологических механизмов в реакции самых разнообразных живых образований на самые разнообразные воздействия извне.

Однако возбудимость различных тканей может быть весьма различной. Если для вызова возбуждении, например, скелетной мышцы теплокровного животного требуется определенная сила внешнего воздействия, то для возбуждения других тканей того же животного и даже других его скелетных мышц может потребоваться значительно большая или меньшая сила внешнего воздействия. Более того, возбудимость одной и той же ткани может существенно изменяться в процессе ее жизнедеятельности как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

Другим основным свойством любой живой ткани является функциональная подвижность её. Под функциональной подвижностью мы понимаем способность ткани реагировать на воздействие извне с определённой скоростью. Таким образом, функциональная подвижность и скорость реагирования ткани по своему содержанию тождественные понятия.

Различные ткани отличаются друг от друга своей функциональной подвижностью. В одних тканях реакция на воздействие извне длится тысячные и даже миллионные доли секунды (например, мякотные нервы позвоночных животных). В других тканях возбуждение протекает столь медленно, что это может быть выявлено при непосредственном визуальном наблюдении без применения сколько-нибудь сложных методов исследования. По этому поводу достаточно вспомнить протекание во времени одиночных сокращений, с одной стороны, скелетной мышцы конечности, а с другой - гладкой мышцы, желудка или кишечника у одного и того же животного, например лягушки.

К числу основных понятий физиологии возбуждения относятся понятия раздражение и раздражитель.

Раздражением обозначается процесс воздействия на живую ткань агентов внешней по отношению к этой ткани среды - изменение среды существования.

Раздражитель - это причина, способная вызвать возбуждение, т. е. агент внешней среды существования организма или внутренней среды организма, который, действуя на ткани, органы организма или на организм в целом, вызывает активную реакцию живого образования. Раздражители могут быть подразделены по своей энергетической природе на химические, механические, температурные, лучистые, электрические и др.

По биологическому значению все раздражители могут быть подразделены на адекватные и неадекватные.

Адекватными

раздражителями называются агенты, действующие на определенные возбудимые системы

организма в естественных условиях существования этого последнего. Так, например, для органа

зрения адекватным раздражителем будет определенный участок шкалы электромагнитных волн – видимые световые лучи, для

органа слуха - колебания воздушных волн известной частоты_(от 16 до 20000 гц),

для температурных рецепторов кожи - изменения температуры внешней

среды и т. д.

К неадекватным раздражителям относятся агенты внешней среды, не являющиеся в натуральных условиях существования организма средством возбуждения различных органов чувств,

но тем не менее способные при достаточной силе и длительности своего воздействия вызвать возбуждение в раздражаемой ткани.

Имеются все основания утверждать, что все агенты внеш-

него мира, равно как и все сдвиги во внутренних средах организма, при соблюдении указанного выше условия (их достаточной силе и длительности) могут сделаться раздражителями, вызывающими ответную приспособительную реакцию живой ткани.

Основная причина развития животного мира состоит в том, что по ходу осуществления приспособительных реакций на все многообразие агентов природы сопровождающие эти реакции изменения физиологических свойств закрепляются, увязываясь с сопутствующими изменениями морфологических свойств реагирующего субстрата. Эволюционируя в ряду поколений, эти сдвиги ведут к возникновению новых, более совершенных форм единства организма со средой.

Ведущей проблемой как теоретической, так и экспериментальной физиологии является изучение различных форм активных реакций тканей и органов организма, организма в целом на разнообразные воздействия извне. Так как основное условие любого эксперимента - максимальное приближение изучаемого процесса к натуральной обстановке его протекания в живом организме, то вопрос об удачном выборе искусственного раздражителя живой ткани приобретает существенное значение.

За исключением раздела физиологии рецепторов или органов чувств, при разработке проблемы возбуждения в качестве средства вызова ответной реакции различных возбудимых систем организма используются неадекватные раздражители. Среди этих последних наиболее широкое распространение получил электрический ток. Можно сказать, что вся глава физиологии возбуждения, включая и современное состояние вопроса, построена на фактическом материале, связанном с применением в качестве раздражителя живой ткани электрического тока.

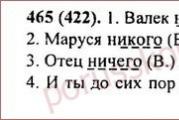

Это положение обусловлено следующими причинами. Прежде всего электрический ток, применяемый в широких рамках физиологического эксперимента, не оказывает на живую ткань вредного необратимого влияния. Далее, электрический ток как раздражитель может быть точно градуирован по силе, длительности и характеру (градиенту) своего воздействия на живую ткань (рис. 1). Наконец, и это, может быть, наиболее существенно, электрический ток близок, если не тождествен, по своей природе натуральным механизмам возникновения и распростра-нения возбуждения в живых тканях, родствен натуральным механизмам совозбуждения отдельных функциональных единиц в

сложных возбудимых системах организма. Достаточно вспомнить, что, согласно экспериментальным данным последних лет, фактор натуральной иннервации - распространение волны возбуждения по нерву и передача возбуждения через периферический синапс с нерва на иннервируемый орган - тесно связан с механизмом так называемых круговых электрических токов.

Все эти особенности и обеспечили широкое использование электрического тока как раздражителя живой ткани.

Подведем итоги сказанному выше демонстрацией очень простого опыта. Цель этой демонстрации - показать, что самые разнообразные воздействия извне могут явиться раздражителем возбудимой живой ткани, вызывающим в этой живой ткани

Рис 1. Градуировка электрического тока: А - по силе; Б - по длительности; В - по градиенту

ответную реакцию. Опыт будет проведен нами на так называемом нервно-мышечном препарате лягушки, состоящем из седалищного нерва и иннервируемой им икроножной мышцы. С давних пор этот препарат служит излюбленным объектом изучения вопросов физиологии нервной и мышечной систем. Одной из причин, объясняющих широкую популярность этого препарата в экспериментальной физиологии, является то, что наряду с высокой возбудимостью и функциональной подвижностью обоих звеньев этого препарата - и нерва, и мышцы - наблюдается еще и высокая выразительность процесса. возбуждения, проявляющегося в сокращении икроножной мышцы. Изучая особенности этой сократительной реакции - ее латентного периода, скорости протекания, ее величины и других показателей, физиолог может сделать ряд далеко идущих выводов об условиях возникновения и протекания возбуждения как в нерве, так и в мышце непосредственно. Этот препарат до последнего времени широко используется во всех учебных лабораториях высших учебных заведений для изучения вопросов физиологии возбуждения.

Так, если приготовленный нервно-мышечный препарат закрепить системой зажимов и, соединив ахиллесово сухожилие мышцы с писчиком, начать последовательно воздействовать на нерв как на более возбудимое звено препарата различными раздражителями - механическим (щипок пинцетом), химическим (накладывание кристаллов NaCl), термическим (прикосновение нагретой стеклянной палочкой) и электрическим, то увидим, что любое внешнее воздействие ведет к сокращению мышцы, т. е. вызывает возникновение в нерве возбуждения, распространяющегося вдоль по нерву и вызывающего в свою очередь возбуждение, а следовательно, и сокращение мышцы.

Таким образом, наш основной тезис о том, что любой агент внешнего мира при его достаточной силе воздействия может быть раздражителем живой ткани, вызывающим ее ответную реакцию, подтверждается в этом простом опыте.

Далее, мы можем сделать вывод о том, что из всех использованных нами раздражителей электрический ток обладает явным преимуществом как в отношении возможности тонкой градуировки его по силе воздействия на живую ткань, так и по срочности и обратимости вызываемых им ответных реакций. Этот последний вывод подводит нас к рассмотрению основного вопроса физиологии возбуждения - вопроса о взаимозависимостях, существующих между раздражением и возбуждением, между характером внешнего воздействия и особенностями ответной реакции живой ткани.

Законы раздражения

Реакция живой ткани на раздражение зависит от особенностей этого раздражения. Другими словами, живая ткань, организм в целом своей реакцией отображают качественные и количественные особенности воздействия из внешнего мира.

Вся совокупность фактов современной экспериментальной физиологии убедительно свидетельствует о том, что при существовании биологически общих, принципиально единых пусковых механизмов дальнейшее протекание процесса возбуждения и тем более конечный результат, проявляющийся в функциональном отправлении, может быть весьма различен не только для тканей, занимающих различное место в эволюционном, сравнительно-физиологическом ряду, но и для одних и тех же тканей в различных условиях их раздражения.

Именно это основное условие и является естественнонаучной базой теории познания, объясняющей возможность точного и тонкого отражения объективно существующего мира в реакциях организма, в том числе и в высшей нервной и психической деятельности человека.

Отрицание существования взаимозависимостей между факторами природы, действующими на организм, и ответными реакциями организма не только противоречит твердо установленным фактам, но и уводит нас в область отрицания познания существующего мира, ставит под вопрос само объективное существование этого мира. Именно эти тенденции и составили в свое время содержание так называемого «физиологического идеализма», отдельные проявления которого сохранились в зарубежной физиологической науке вплоть до наших дней.

Физиолог Г. Боудич выдвинул концепцию о подчинении нормальной деятельности функционирующего сердца так называемому закону «все или ничего». Согласно этой концепции, сердце при каждом очередном приступе активности дает максимум энергетической продукции, обеспечивающей максимальное сокращение сердечной мышцы («все»). Пауза в деятельности сердца понималась Боудичем как следствие полной растраты рабочих потенциалов («ничего») по поводу предыдущего приступа активности, связанное с необходимостью восстановления энергетических ресурсов для обеспечения нового цикла активности.

Концепция «все или ничего» прочно вошла в обиход зарубежной физиологической науки, причем сфера ее приложения резко расширилась. В начале XX века ведущие английские физиологические школы были склонны оценивать с позиций концепции «все или ничего» активность почти всех живых образований, подвергнутых к тому времени экспериментальному исследованию. По ранним представлениям крупнейшего английского физиолога центральной нервной системы Ч. Шеррингтона, деятельность не только периферических нервов и скелетной мускулатуры, но и центральной нервной системы подчиняется зависимости «все или ничего».

Идеологическая сторона этой системы мышления ясна. Так называемый закон «все или ничего» является по методологической сущности детищем «закона» специфической энергии, выдвинутого в физиологической науке родоначальником физиологического идеализма И. Мюллером. На самом деле концепция «все или ничего» утверждает, что реакция живой ткани не зависит от условий внешнего воздействия, а или совсем не возникает (если раздражитель слаб), или при любой надпороговой силе раздражения оказывается всегда одинаковой, не отражающей собой особенностей внешнего раздражения и связанной всегда с полной тратой всех наличных энергетических ресурсов.

Эта концепция подрывает теоретические основы эволюционной физиологии и, будучи приложена к закономерностям деятельности головного мозга, отрицает самую возможность познания существующего вне организма внешнего мира.

Методологическая порочность концепции «все или ничего» наряду с общей неубедительностью ее фактического обоснования побудили А. А. Ухтомского вступить в решительную и упорную полемику со сторонниками этой концепции. Огромной заслугой Ухтомского перед отечественной и мировой физиологией является вскрытие антинаучного содержания концепции «все или ничего» и в теоретическом, философском, и в экспериментальном плане.

Основным направлением этой дискуссии, проведенной школой Ухтомского, было последовательное критическое изучение новом, более современном методическом уровне экспериментальных данных, служивших опорой концепции «все или ничего».

Как известно, экспериментальной основой концепции «все или ничего» явились наблюдения английских, а позже японских физиологов, проведенные на нервно-мышечном препарате лягушки. Известный английский физиолог К. Люкас (1910), раздражая мышечные препараты лягушки, состоящие из небольшого числа волокон, электрическими ударами постепенно нарастающей силы, обнаружил, что увеличение мышечного сокращения происходит не по плавной кривой, а скачками.

На основании этих данных Люкас пришел к заключению, что увеличение сократительного ответа мышцы при увеличении силы раздражения зависит не от градуального характера возбуждения, а лишь от статистического фактора. При малой пороговой силе раздражения реагируют лишь наиболее возбудимые мышечные волокна. Постепенное увеличение силы раздражения ведет к постепенному же вступлению в реакцию все менее возбудимых волокон. Каждое отдельное мышечное волокно реагирует по правилу «все или ничего», т. е. отвечает на надпороговое для него раздражение максимальным сокращением. Суммирование сокращений отдельных волокон создает внешнюю видимость градуального характера ответа мышцы в целом.

К аналогичным выводам пришел позже и известный японский физиолог Г. Като (1934), воспроизводивший опыт Люкаса на нервно-мышечном препарате с одиночным искусственно изолированным нервным волокном.

Электрофизиологические исследования процесса возбуждения, осуществляющегося в натуральных возбудимых единицах - одиночных нервных волокнах и иннервируемых ими мышечных волокнах, проведенные учениками Ухтомского, позволили установить истинные отношения, существующие в активности живых образований. Оказалось, что основной, первичной во времени формой возбуждения в одиночных нервных и мышечных волокнах являются, как и в любой живой ткани, принципиально градуальные сдвиги в обменных процессах, точно отображающие своей величиной величину раздражающего воздействия. На известном критическом уровне этой градуальной реакции возникает вторая форма реакции - скачкообразный, быстро развивающийся во времени неградуальный сдвиг в обменных процессах. Эта форма ответа свойственна лишь нервной и мышечной тканям, и именно она служит пусковым механизмом, обеспечивая проявление специфических функциональных отправлений этих тканей.

Эволюция процесса возбуждения в нервной и мышечной системах шла в направлении повышения срочности и энергетической экономичности ответных реакций. Отсюда понятно, почему вторичная по времени возникновения, фило- и онтогенетически более молодая форма возбуждения, лежащая в основе проведения возбуждения в нерве и сокращения мышцы, оказывается срочной и относительно не зависящей в своем энергетическом проявлении от условий внешнего раздражения. Общий ответ, общая сумма физиологических сдвигов, составляющих реакцию любой живой ткани на воздействие извне, всегда зависит от особенностей и, в частности, от силы внешнего воздействия. Тот факт, что отдельные, частные, хотя бы и существенные по рабочему эффекту, звенья общего процесса возбуждения в определенных условиях раздражения обнаруживают известную независимость от этих условий раздражения, отнюдь не противоречит основному выводу о принципиальной градуальности процесса возбуждения.

Ошибка в опытах Люкаса и Като заключается в том, что, сосредоточив свое внимание лишь на одной стороне сложного процесса возбуждения и пренебрегая эволюционным подходом к оценке явлений, они возвели в ранг общего биологического закона частные особенности реакции частного вида живых образований- мышечной ткани.

В полном соответствии с высказываниями Ухтомского экспериментальные данные последних лет свидетельствуют о том, что закон «все или ничего» является не законом и не принципом реагирования, а всего лишь частным механизмом активности отдельных возбудимых образований, например, сердца теплокровных в определенных условиях их существования.

Целостная реакция любого живого образования полностью удовлетворяет всем основным требованиям закона силы раздражения.

Развитие коры головного мозга сыграло решающую роль в сексуальном поведении людей. Когда-то это случалось лишь на уровне инстинктов, сейчас люди, как правило, контролируют свои чувства. Что происходит в организме при сексуальном возбуждении . Какие гормоны за это отвечают, и почему мы испытываем влечение к тому или иному человеку. Все о химии между нами.

Влюбился? Проверь уровень кортизола

Что происходит, когда мы влюбляемся? Как ни странно, но в период влюбленности у человека повышается уровень гормона стресса кортизола . Как уверяют ученые, связана такая реакция, безусловно, с волнением, которое испытывает мужчина или женщина перед новым контактом.

Любопытен и тот факт, что на этапе влюбленности у мужчин несколько снижается уровень тестостерона, а у женщин, наоборот - повышается. По одной из теорий, такие гормональные изменения - это ничто иное, как попытка организма «стереть» существующие различия, вносимые гормоном тестостероном. При этом в поведении никаких изменений не наблюдается. Ведь, если у женщин уровень тестостерона повышается, то они, очевидно, должны становиться более смелыми, а у мужчин, наоборот, должна снижаться агрессия. Но этого при влюбленности не наблюдают, и, скорее всего, это указывает на то, что все устроено гораздо сложнее.

Примечательно, что спустя несколько месяцев после периода острой влюбленности (даже если пара продолжает отношения) гормональный фон вновь нормализуется.

F 63.9

Под таким номером Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в реестр заболеваний. Несколько лет тому назад эксперты признали любовь психическим заболеванием.

Но ведь у каждой болезни должны быть симптомы, и они приводятся:

- навязчивые мысли о другом;

- сильные перепады настроения;

- жалость к себе;

- бессонница;

- завышенное чувство собственного достоинства;

- аллергия;

- необдуманные поступки;

- головная боль.

Как возбуждается мужчина

Половое возбуждение - это не простой процесс. С одной стороны нервная система обрабатывает информацию, которую получила извне: внешний вид партнера, голоса, запах и так далее. Затем следует ответ со стороны гормональной системы и половых органов. В частности, речь идет о притоке крови к половому члену и выработке естественной смазки.

За мужскую сексуальность и половое влечение отвечает гормон . В период полового созревания существенно увеличение уровня тестостерона в крови приводит к развитию половых органов и появление вторичных половых признаков.

В настоящее время считается, что сексуальное возбуждение, главным образом, зависит именно от тестостерона, однако данные на этот счет противоречивы. Установлено, что мужчины с одинаково нормальным уровнем тестостерона могут иметь разный уровень либидо (полового влечения). В то же время, если уровень тестостерона низкий, то практически всегда это приводит к снижению полового влечения. То есть, у мужчины возможна эрекция и эякуляция, но он просто может не хотеть секса. По этой причине при эректильной дисфункции заместительная терапия тестостероном помогает мужчине не всегда.

Как возбуждается женщина

Существует ли основной гормон женской сексуальности? Наверняка многие подумают, что это эстрогены, однако это не так. Вы будете удивлены, но и у женщин за сексуальность также отвечает тестостерон . В пубертатном возрасте уровень тестостерона у девочек также повышается, но не в 18 раз, как у мальчиков, а в 1,5-2 раза.

Многочисленные исследования показывают, что уменьшение уровня тестостерона в крови у женщин заметно снижает сексуальное возбуждение.

Что касается сексуального поведения, то на него, помимо гормональной активности, влияют и другие факторы. Например, при у женщин уровень сексуальной активности самый низкий. Объясняется это тем, что в данный период отсутствует фертильность, и поэтому снижается возбудимость. А вот в середине цикла степень возбудимости увеличивается, и обусловлено это не только гормоном тестостероном, но и эстрадиолом, который также повышается. В настоящее время среди исследователей идут споры о том, какой же именно гормон отвечает за усиленное сексуальное желание .

Окситоцин: доверие и любовь

В процессах, которые связаны с чувственностью, любовью и романтическими отношениями, важную роль играют не только половые гормоны. Такие гормоны как окситоцин, пролактин и эндорфины также вносят свой вклад в реализацию женской и мужской чувственности.

Как известно, гормон окситоцин принимает участие в подготовке женщины к родам, а также он необходим для нормальной выработки грудного молока. Однако, несколько лет тому назад выяснилось, что окситоцин также ответственный за формирование привязанности к партнеру и детям. Установлено также, что уровень окситоцина заметно возрастает во время оргазма как у женщин, так и у мужчин.

В настоящее время гормон окситоцин активно изучается, поскольку, если научиться правильно им пользоваться, то это вещество может принести немало пользы обществу. Так, установлено, что использование окситоцина в спрее может повысить доверие к людям. Такая терапия может помочь людям с различными психическими заболеваниями .

ОГЛАВЛЕНИЕДеятельность нервной системы основана на процессах возбуждения и торможения, находящихся между собой в постоянно изменяющихся соотношениях. Эти процессы вызываются внешней или внутренней средой, которая воздействуют на нервные клетки-нейроны и вызывает раздражение.

В свою очередь организм животного и человека обладает свойством раздражимости. Раздражимость - это способность внутриклеточных образований, клеток, тканей и органов тела реагировать изменением структур и функций на воздействия факторов внешней и внутренней среды.

Нейрон принимает сигналы от рецепторов и других нейронов, перерабатывает их и в форме нервных импульсов передает к центростремительным нервным окончаниям. Когда этих сигналов нет, он находится в состоянии покоя. В нейроне, находящемся в состоянии покоя, протекают электрохимические процессы, обеспечивающие равновесие между нейроном и внешней средой.

Возбуждение - процесс высвобождения нейроном собственной энергии в ответ на раздражение, ведущий к генерализации потенциалов действия и распространению импульсной активности в нервной системе. В нейроне, находящемся в состоянии возбуждения, нарушается равновесие внутренних электрохимических процессов, что приводит к его активному ответу на воздействия внешней среды. Передача возбуждения от нейрона к нейрону осуществляется с помощью двух механизмов: 1) индукционного, благодаря влиянию электрических полей возбужденных нервных клеток на соседние; 2) путем передачи возбуждения нервных клеток через определенные соединения синапсов. Распространение возбуждения происходит диффузно (во все стороны) или направленно в зависимости от состояния окружающих нейронов.

Торможение - активный процесс, в результате которого возбуждение нейрона прекращается или затрудняется его возникновение. Он проявляется в ослаблении или прекращении деятельности, специфической для данной системы организма. В нейроне, находящемся в состоянии торможения, как правило, начинается восстановление равновесия происходящих в нем электрохимических процессов.

Возбуждение и торможение не остаются в том месте нервной системы, где они возникли, а распространяются на другие участки и отделы, с тем чтобы потом вернуться и сосредоточиться в зоне первоначального возникновения. Кроме того, возникновение одного из процессов вызывает развитие другого. Очаг возбуждения, возникший

в коре головного мозга, воздействуя на соседние участки, вызывает там торможение. Может быть и так: возникшее в одном очаге нервной системы возбуждение переходит затем в торможение, Установлено, что в обычной жизни раздражители возникают не в виде изолированных, единичных явлений, а как комплекс всевозможных раздражителей. Кроме того, организм отвечает не одной изолированной реакцией, а комплексной. Нервной системе, таким образом, присуща системная деятельность.

свойство живых организмов - активный ответ возбудимой ткани на раздражение. Основная функция для нервной системы. Клетки, образующие ее, обладают свойством проведения возбуждения из участка, где оно возникло, в другие участки и на соседние клетки: Благодаря этому нервные клетки способны передавать сигналы от одних структур организма к другим, Тем самым возбуждение стало носителем информации о свойствах поступающих извне раздражений и, вместе с торможением, - регулятором активности всех органов и систем организма. Процесс возбуждения возникает лишь при определенной интенсивности внешнего стимула, превышающей абсолютный порог возбуждения (-> порог восприятия), свойственный данному органу. В основе возбуждения лежат физико-химические процессы, с коими связаны биоэлектрические явления, .сопровождающие возбуждение и регистрируемые как на клеточном уровне, так и с поверхности тела животного и человека. Способы его распространения зависят от формы системы нервной: в самой примитивной - диффузной - системе нервной активность проводится равномерно в различных направлениях, постепенно затухая. В ходе эволюции наряду с усложнением системы нервной совершенствовались и способы передачи возбуждения, при коих этот процесс распространяется до конца пути без какого-либо ослабления, что позволяет возбуждению выполнять регулирующую функцию в целостном организме. Процессы возбуждения и торможения образует основу деятельности нервной высшей. Их индивидуальные особенности определяют тип последней (-> деятельность нервная высшая: тип), а их динамика накладывает печать на все акты поведения.

Возбуждение

Повышенная активность, обычно спровоцированная эмоциогенным влиянием. Возбуждение может быть двигательным и психическим или их сочетанием. Психическое патологическое возбуждение дифференцируется по клиническим особенностям и может быть импульсивным, психомоторным, немым (безмолвная агрессия), речевым (нарастание преимущественно речевой активности), гебефреническим (дурашливость, гримасничанье, неуместные шутки, беспочвенный смех) и др.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

excitation) - (в нейрофизиологии) прохождение импульса через мембрану мышечной клетки или нервного волокна. Во время возбуждения поляризованная мембрана мгновенно деполяризуется и в ней возникает потенциал действия.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

лат. excitatio). Психопатологическое состояние, характеризующееся усилением и ускорением различных проявлений психической деятельности - мышления, речи, моторики. Особенности проявлений В. зависят от заболевания, в клинической картине которого оно наблюдается, от формы и стадии его течения, возраста больного, от сочетающейся с ним симптоматики - бреда, галлюцинаций, нарушения сознания, слабоумия.

Различают следующие виды В.

В. АМЕНТИВНОЕ - входит в картину аменции (см.), характеризуется некоординированными стереотипными движениями. Нередко это В. в пределах постели.

В. ГАЛЛЮЦИНАТОРНОЕ - связано с наплывом галлюцинаций и часто отражает их содержание.

В. ГЕБЕФРЕНИЧЕСКОЕ - наблюдается при гебефреническом синдроме и отличается дурашливым и нелепым поведением больного, немотивированными эмоциональными проявлениями, гримасничанием и т.д. (см. Кербикова триада гебефренического синдрома). При проявлении в поведении кроме гебефренических черт детскости (сюсюканья, употребления уменьшительных слов) говорят о гебефрено-пуэрильном возбуждении.

В. ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЕ - протекает с резким усилением проявлений моторики, реактивных и спонтанных движений, но без речевого В. Само В.г. носит характер хаотического, неистового, с появлением движений, напоминающих гиперкинезы. Из-за отсутствия речи такое В. называют "немым".

В. ДВИГАТЕЛЬНОЕ - характеризуется преимущественно чрезмерной двигательной активностью.

В. ДЕПРЕССИВНОЕ - наблюдается на высоте депрессии как эндо-, так и психогенной. При эндогенной депрессии В. обычно возникает в связи с переживаниями безысходной тоски, тревоги, отчаяния. Оно может нарастать постепенно и быть достаточно продолжительным (тревожная ажитация) но может возникать и остро (меланхолический раптус). При этом нередки суицидальные поступки. При психогенной, в первую очередь истерической, депрессии В. отличается демонстративностью, театральностью, его проявления зависят от реакции окружающих на поведение больного. В тех случаях, когда психогенная депрессия приобретает витальный характер ("витализируется", "эндогенизируется"), В. лишено черт демонстративности.

В. ИМПУЛЬСИВНОЕ - чаще всего наблюдается при кататонических состояниях и протекает в форме импульсивных внезапных, немотивированных вспышек, с агрессивно-разрушительными действиями. Действия больных бессмысленны, нередко отмечаются явления негативизма.

В. кататоническое - характеризуется вычурностью и бессмысленной манерностью движений, негативистскими проявлениями, двигательными стереотипиями, речевым В. (вербигерация, разорванная речь), импульсивными поступками. При этом могут отмечаться явления растерянности, патетические включения, нелепая, немотивированная экзальтация. При нелепо-дурашливом поведении больных говорят о В. кататоно-гебефреническом.

В. КООРДИНИРОВАННОЕ - отличается внешней упорядоченностью двигательных актов больных, сохраняющих свою последовательность и законченность, несмотря на ускорение и усиление проявлений моторики. Такое В. наблюдается при патологическом аффекте.

В. МАНИАКАЛЬНОЕ - характеризуется повышенным настроением, ускорением двигательных проявлений и речевой активности, облегченным течением ассоциаций, вплоть до "скачки идей", выразительностью мимики и жестов. При значительной степени выраженности оно также может быть хаотическим, неупорядоченным.

В. ПСИХОГЕННОЕ - наблюдается в экстремальных ситуациях, носит аффективно-шоковый характер, проявляется паническими поступками, необдуманным бегством.

В. РЕЧЕВОЕ - проявляется преимущественно в области речи: многоречивость, вербигерация, речевая разорванность с синдромом монолога, жаргонафазии.

В. СУБКОМАТОЗНОЕ - возникает при глубоком оглушении, на грани коматозного состояния, и характеризуется беспорядоченностью, некоординированностью движений в пределах постели.

В. ХАОТИЧЕСКОЕ - характеризуется беспрестанными, беспорядочными действиями, ритмическими движениями. При этом часты яростное сопротивление окружающим, агрессивные поступки.

В. ЭКСТАТИЧЕСКОЕ - сопровождается мимическими и пантомимическими проявлениями экстаза, восторга, преувеличенным выражением счастья. Движения больных неестественны, эмоционально утрированы, чрезмерно выразительны.

В. ЭПИЛЕПТИФОРМНОЕ - наблюдается при сумеречных состояниях и дисфориях. Оно большей частью остро возникает и нередко завершается сном и последующей амнезией. Нередки агрессивно-разрушительные действия, страх, наличие отрывочных образных бредовых переживаний, устрашающих галлюцинаций.

В. ЭРЕТИЧЕСКОЕ - характеризуется эпизодами бессмысленных разрушительных и аутоагрессивных действий. Чаще всего - при глубокой олигофрении.

Возбуждение

В физиологии этот термин означает характерное изменение рецептора под воздействием энергии стимула. Помимо этого специфического значения «возбуждение» может означать любое усиление напряженности - например, в результате активации.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

arousal) - 1. Состояние настороженности и повышенного отклика на внешнее раздражение. Вызывается сильным возбуждением, тревогой или располагающей к этому окружающей обстановкой. 2. Физиологическая активация коры головного мозга такими его центрами, как активирующая ретикулярная система; возникает вследствие бессонницы и повышенной настороженности. В настоящее время считается, что сильные колебания возбуждения приводят к возникновению нервно-психических расстройств у человека, таких как нарколепсия и мания.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

1. В физиологии – процесс, посредством которого некоторая модель энергии стимула вызывает изменение или модель изменения в рецепторе. Под энергией здесь может пониматься или физическая или другая нервная активность; см. стимуляция. 2. В исследованиях научения – общий высокий уровень активности всей нервной системы; приемлемый синоним здесь состояние наличия влечения. 3. В социальной психологии - увеличение психологической напряженности; это значение интуитивно близко к обычному использованию.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

1. Вообще – уровень активности или готовности к активности, основанный на уровне сенсорной возбудимости, активности желез, гормональном уровне и мышечной готовности. 2. В физиологии – состояние повышенной активности коры головного мозга. Структуры коры возбуждаются посредством стимуляции их нервными импульсами, идущими из сенсорных рецепторов, через мозговые структуры нижнего уровня, типа ретикулярной формации. Из-за широкого использования и общего значения термин обычно употребляется с определяющими словами, например, возбуждение коры головного мозга, сексуальное возбуждение и т.д.

Раздражители

По природе раздражители подразделяют на:

физические (звук, свет, температура, вибрация, осмотическое давление), особое значение для биологических систем имеют электрические раздражители;

химические (ионы, гормоны, нейромедиаторы, пептиды, ксенобиотики);

информационные (голосовые команды, условные знаки, условные стимулы).

По биологическому значению раздражители подразделяют на:

адекватные

– раздражители, для восприятия которых биологическая система имеет специальные приспособления;

неадекватные

– раздражители, не соответствующие природной специализации рецепторных клеток, на которые они действуют.

Раздражитель вызывает возбуждение только в том случае, если он достаточно силен. Порог возбуждения – минимальная сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать возбуждение клетки. Выражение «порог возбуждения» имеет несколько синонимов: порог раздражения, пороговая сила раздражителя, порог силы.

Возбуждение как активная реакция клетки на раздражитель

Реакция клетки на внешнее воздействие (раздражение) отличается от реакции небиологических систем следующими особенностями:

энергией для реакции клетки служит не энергия раздражителя, а энергия, образующаяся в результате метаболизма в самой биологической системе;

сила и форма реакции клетки не определяется силой и формой внешнего воздействия (если сила раздражителя выше пороговой).

В некоторых специализированных клетках реакция на раздражитель проявляется особенно интенсивно. Такую интенсивную реакцию называют возбуждением. Возбуждение – активная реакция специализированных (возбудимых) клеток на внешнее воздействие, проявляющаяся в том, что клетка начинает выполнять присущие ей специфические функции.

Возбудимая клетка может находиться в двух дискретных состояниях:

состоянии покоя (готовность к реагированию на внешнее воздействие, совершение внутренней работы);

состоянии возбуждения (активное выполнение специфических функций, совершение внешней работы).

В организме существует 3 типа возбудимых клеток:

нервные клетки (возбуждение проявляется генерацией электрического импульса);

мышечные клетки (возбуждение проявляется сокращением);

секреторные клетки (возбуждение проявляется выбросом в межклеточное пространство биологически активных веществ).

Возбудимость – способность клетки переходить из состояния покоя в состояние возбуждения при действии раздражителя. Разные клетки имеют различную возбудимость. Возбудимость одной и той же клетки меняется в зависимости от ее функционального состояния.

Возбудимая клетка в состоянии покоя

Мембрана возбудимой клетки поляризована. Это означает, что имеется постоянная разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностью клеточной мембраны, которую называют мембранный потенциал (МП). В состоянии покоя величина МП составляет –60…–90 мВ (внутренняя сторона мембраны заряжена отрицательно относительно наружной). Значение МП клетки в состоянии покоя называют потенциалом покоя (ПП). МП клетки можно измерять, разместив один электрод внутри, а другой снаружи клетки (рис. 1 А) .

Уменьшение МП относительно его нормального уровня (ПП) называют деполяризацией , а увеличение – гиперполяризацией . Под реполяризацией понимают восстановление исходного уровня МП после его изменения (см. рис. 1 Б).

Электрические и физиологические проявления возбуждения

Рассмотрим различные проявления возбуждения на примере раздражения клетки электрическим током (рис. 2).

При действии слабых (подпороговых) импульсов электрического тока в клетке развивается электротонический потенциал. Электротонический потенциал (ЭП) – сдвиг мембранного потенциала клетки, вызываемый действием постоянного электрического тока . ЭП есть пассивная реакция клетки на электрический раздражитель; состояние ионных каналов и транспорт ионов при этом не изменяется. ЭП не проявляется физиологической реакцией клетки. Поэтому ЭП не является возбуждением.

При действии более сильного подпорогового тока возникает более пролонгированный сдвиг МП – локальный ответ. Локальный ответ (ЛО) – активная реакция клетки на электрический раздражитель, однако состояние ионных каналов и транспорт ионов при этом изменяется незначительно. ЛО не проявляется заметной физиологической реакцией клетки. ЛО называют местным возбуждением , так как это возбуждение не распространяется по мембранам возбудимых клеток.

При действии порогового и сверхпорогового тока в клетке развивается потенциал действия (ПД). ПД характеризуется тем, что значение МП клетки очень быстро уменьшается до 0 (деполяризация), а затем мембранный потенциал приобретает положительное значение (+20…+30 мВ), т. е. внутренняя сторона мембраны заряжается положительно относительно наружной. Затем значение МП быстро возвращается к исходному уровню. Сильная деполяризация клеточной мембраны во время ПД приводит к развитию физиологических проявлений возбуждения (сокращение, секреция и др.). ПД называют распространяющимся возбуждением , поскольку, возникнув в одном участке мембраны, он быстро распространяется во все стороны.

Механизм развития ПД практически одинаков для всех возбудимых клеток. Механизм сопряжения электрических и физиологических проявлений возбуждения различен для разных типов возбудимых клеток (сопряжение возбуждения и сокращения, сопряжение возбуждения и секреции).

Устройство клеточной мембраны возбудимой клетки

В механизмах развития возбуждения участвуют 4 вида ионов: K+ , Na+ , Ca++ , Cl – (ионы Ca++ участвуют в процессах возбуждения некоторых клеток, например кардиомиоцитов, а ионы Cl – важны для развития торможения). Мембрана клетки, представляющая собой липидный бислой, непроницаема для этих ионов. В мембране существуют 2 типа специализированных интегральных белковых систем, которые обеспечивают транспорт ионов через клеточную мембрану: ионные насосы и ионные каналы.

Ионные насосы и трансмембранные ионные градиенты

Ионные насосы (помпы) – интегральные белки, которые обеспечивают активный перенос ионов против градиента концентрации. Энергией для транспорта служит энергия гидролиза АТФ. Различают Na+ / K+ помпу (откачивает из клетки Na+ в обмен на К+), Ca++ помпу (откачивает из клетки Ca++), Cl– помпу (откачивает из клетки Cl –).

В результате работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные градиенты:

концентрация Na+, Ca++, Cl – внутри клетки ниже, чем снаружи (в межклеточной жидкости);

концентрация K+ внутри клетки выше, чем снаружи.

Ионные каналы

Ионные каналы – интегральные белки, которые обеспечивают пассивный транспорт ионов по градиенту концентрации. Энергией для транспорта служит разность концентрации ионов по обе стороны мембраны (трансмембранный ионный градиент).

Неселективные каналы

пропускают все типы ионов, но проницаемость для ионов K+ значительно выше, чем для других ионов;

всегда находятся в открытом состоянии.

Селективные каналы

обладают следующими свойствами:

пропускают только один вид ионов; для каждого вида ионов существует свой вид каналов;

могут находиться в одном из 3 состояний: закрытом, активированном, инактивированном.

Избирательная проницаемость селективного канала обеспечивается селективным фильтром , который образован кольцом из отрицательно заряженных атомов кислорода, которое находится в самом узком месте канала.

Изменение состояния канала обеспечивается работой воротного механизма , который представлен двумя белковыми молекулами. Эти белковые молекулы, так называемые активационные ворота и инактивационные ворота, изменяя свою конформацию, могут перекрывать ионный канал.

В состоянии покоя активационные ворота закрыты, инактивационные ворота открыты (канал закрыт) (рис. 3). При действии на воротную систему сигнала активационные ворота открываются и начинается транспорт ионов через канал (канал активирован). При значительной деполяризации мембраны клетки инактивационные ворота закрываются и транспорт ионов прекращается (канал инактивирован). При восстановлении уровня МП канал возвращается в исходное (закрытое) состояние.

В зависимости от сигнала, который вызывает открытие активационных ворот, селективные ионные каналы подразделяют на:

хемочувствительные каналы

– сигналом к открытию активационных ворот является изменение конформации ассоциированного с каналом белка-рецептора в результате присоединения к нему лиганда;

потенциалчувствительные каналы

– сигналом к открытию активационных ворот является снижение МП (деполяризация) клеточной мембраны до определенного уровня, который называют критическим уровнем деполяризации

(КУД).

Механизм формирования потенциала покоя

Мембранный потенциал покоя образуется главным образом благодаря выходу К+ из клетки через неселективные ионные каналы. Утечка из клетки положительно заряженных ионов приводит к тому, что внутренняя поверхность мембраны клетки заряжается отрицательно относительно наружной.

Мембранный потенциал, возникающий в результате утечки К+ , называют «равновесным калиевым потенциалом» (Ек ). Его можно рассчитать по равнению Нернста

где R

– универсальная газовая постоянная,

Т

– температура (по Кельвину),

F

– число Фарадея,

[К+] нар – концентрация ионов К+ снаружи клетки,

[К+] вн – концентрация ионов К+ внутри клетки.

ПП, как правило, очень близок к Ек, но не точно равен ему. Эта разница объясняется тем, что свой вклад в формирование ПП вносят:

поступление в клетку Na+ и Cl– через неселективные ионные каналы; при этом поступление в клетку Cl– дополнительно гиперполяризует мембрану, а поступление Na+ – дополнительно деполяризует ее; вклад этих ионов в формирование ПП невелик, так как проницаемость неселективных каналов для Cl– и Na + в 2,5 и 25 раза ниже, чем для К+ ;

прямой электрогенный эффект Na+ /К+ ионного насоса, возникающий в том случае, если ионный насос работает асимметрично (количество переносимых в клетку ионов K+ не равно количеству выносимых из клетки ионов Na+).

Механизм развития потенциала действия

В потенциале действия выделяют несколько фаз (рис. 4):

фаза деполяризации;

фаза быстрой реполяризации;

фаза медленной реполяризации (отрицательный следовый потенциал);

фаза гиперполяризации (положительный следовый потенциал).

Фаза деполяризации . Развитие ПД возможно только при действии раздражителей, которые вызывают деполяризацию клеточной мембраны. При деполяризации клеточной мембраны до критического уровня деполяризации (КУД) происходит лавинообразное открытие потенциалчувствительных Na+-каналов. Положительно заряженные ионы Na+ входят в клетку по градиенту концентрации (натриевый ток), в результате чего мембранный потенциал очень быстро уменьшается до 0, а затем приобретает положительное значение. Явление изменения знака мембранного потенциала называют реверсией заряда мембраны.

Фаза быстрой и медленной реполяризации . В результате деполяризации мембраны происходит открытие потенциалчувствительных К+ -каналов. Положительно заряженные ионы К+ выходят из клетки по градиенту концентрации (калиевый ток), что приводит к восстановлению потенциала мембраны. В начале фазы интенсивность калиевого тока высока и реполяризация происходит быстро, к концу фазы интенсивность калиевого тока снижается и реполяризация замедляется.

Фаза гиперполяризации развивается за счет остаточного калиевого тока и за счет прямого электрогенного эффекта активировавшейся Na+ / K+ помпы.

Овершут – период времени, в течение которого мембранный потенциал имеет положительное значение.

Пороговый потенциал – разность между мембранным потенциалом покоя и критическим уровнем деполяризации. Величина порогового потенциала определяет возбудимость клетки – чем больше пороговый потенциал, тем меньше возбудимость клетки.

Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

Если принять уровень возбудимости клетки в состоянии физиологического покоя за норму, то в ходе развития цикла возбуждения можно наблюдать ее колебания. В зависимости от уровня возбудимости выделяют следующие состояния клетки (см. рис. 4).

Супернормальная возбудимость (экзальтация ) – состояние клетки, в котором ее возбудимость выше нормальной. Супернормальная возбудимость наблюдается во время начальной деполяризации и во время фазы медленной реполяризации. Повышение возбудимости клетки в эти фазы ПД обусловлено снижением порогового потенциала по сравнению с нормой.

Абсолютная рефрактерность – состояние клетки, в котором ее возбудимость падает до нуля. Никакой, даже самый сильный, раздражитель не может вызвать дополнительного возбуждения клетки. Во время фазы деполяризации клетка невозбудима, поскольку все ее Na+ -каналы уже находятся в открытом состоянии.

Относительная рефрактерность – состояние, в котором возбудимость клетки значительно ниже нормальной; только очень сильные раздражители могут вызвать возбуждение клетки. Во время фазы реполяризации каналы возвращаются в закрытое состояние и возбудимость клетки постепенно восстанавливается.

Субнормальная возбудимость характеризуется незначительным снижением возбудимости клетки ниже нормального уровня. Это уменьшение возбудимости происходит вследствие возрастания порогового потенциала во время фазы гиперполяризации.