Эксклюзив: бьюти-багаж Карины Добротворской. Отношения Сергея и Карины в реальности

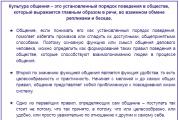

Зависть - это плохое качество, способное выедать его обладателя изнутри. Вот только завидовать чужому успеху можно по-разному. К тому же возникающая зависть всегда может превратиться в отличную мотивацию для достижения своего успеха. Карина Добротворская является именно такой личностью, которая вызывает зависть и одновременно заставляет задуматься о перспективах развития собственной карьеры и личности. Что в ней особенного? Кто она - эта гордая и успешная женщина?

Краткая история из детства

Карина родилась в семье инженеров 25 сентября 1966 года в Ленинграде. В ее среде ценились искренность, целеустремленность, естественность и хорошие манеры. Именно поэтому родители малышки сделали все для того, чтобы их дочь получила должное образование, научилась вежливости, пунктуальности и превратилась в настоящую аристократку. Они дополнительно нанимали педагогов, преподававших этику и эстетику, учили искусству держать себя в обществе и т. д.

Где училась юная Карина?

Сразу после школы Карина Добротворская подала документы и без труда поступила в Академию театрального искусства в городе на Неве. Там на театроведческом факультете она познакомилась с академической наукой, изучила историю западноевропейского театра и получила общее представление обо всех творческих профессиях (актера, режиссера, сценариста).

После окончания учебы в академии Карина кафедры искусствоведения ЛГИТМиК, а позднее защитила кандидатскую работу по искусствоведению.

Преподавательская деятельность Карины

Свою первую работу Карина Добротворская получила в ЛГИТМиК, где ранее она и проходила обучение. Здесь ей предложили небольшую должность преподавателя истории западноевропейского театра. По словам героини, ей показалось весьма лестным подобное предложение, и она, не раздумывая, согласилась.

Работа и начало карьеры в редакции

Спустя некоторое время девушку с необычайно развитыми лидерскими качествами заметили в редакции печатного издания «Коммерсант-daily». Именно там наша героиня впервые стала работать как журналист и корреспондент. Здесь же она написала и опубликовала массу занимательных статей о кино и театре.

Еще позже Добротворская Карина Анатольевна была приглашена на место заместителя первого редактора в популярное в то время российское издание о киноиндустрии Premiere. В начале 1998 года девушка снова сменила место работы и заняла должность заместителя главного редактора русской версии глянцевого журнала Vogue.

В середине 2002 года Карина снова продвинулась по карьерной лестнице и заняла вакантную должность главного редактора русского представительства журнала Architectural Digest. А в начале 2005 года Добротворская перешла в издательский дом Condé Nast, где ей посулили место редакционного директора издательского дома. Спустя три года Карину Анатольевну повысили до должности президента этой же организации. На данный момент она владеет главным пакетом акций российского представительства Condé Nast.

В каких изданиях публиковала свои материалы Карина?

За время набирающей обороты карьеры Карина Добротворская написала и издала свыше 300 материалов, касающихся двух ее любимых тем - театра и кино. Среди издательств и изданий, где были по достоинству оценены работы автора, можно выделить следующие журналы:

- «Сеанс»;

- «Искусство кино»;

- «Московский наблюдатель»;

- «Петербургский театральный журнал»;

- «Ом».

Также материалы журналиста были отмечены в нескольких сборниках ЛГИТМиКа и изданиях «Коммерсант-daily», «Русский телеграф» и «Литературная газета».

Книги Добротворской

Помимо своей журналистской деятельности наша героиня занималась и литературным творчеством. Так, она написала и издала сразу две книги: «Блокадные девочки» и «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже».

В первом произведении автор подняла животрепещущую тему о жителях блокадного Ленинграда, а во втором описала свои романтические отношения с ее первым, недавно ушедшим из жизни мужем. Вот такая она - всесторонне развитая, искренняя и непредсказуемая Карина Добротворская. Книга первая и вторая повествуют о человеческой ценности, любви, дружбе, предательстве и ненависти. Неожиданно для самого автора оба произведения стали настоящими бестселлерами.

Краткие сведения о книге «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже»

Эта книга стала для Карины своеобразной исповедью, так как позволила описать литературным языком все те переживания, которые испытывала героиня во время общения со своим бывшим супругом. В названии произведения не случайно говорится о письмах, потому как весь автобиографичный роман представляет собой своеобразный сборник из и записок, адресованных ныне усопшему мужу автора.

Отношения Сергея и Карины в реальности

Сергей Добротворский и Карина - главные герои книги, по словам их общих знакомых, были красивейшей парой в богемном Петербурге 90-х годов. Он был известным сценаристом, кинокритиком и интеллектуалом, а она просто его любила.

И казалось бы, все у них было идеальным: любовь, взаимоуважение, общие интересы, слава - но их отношениям так и не суждено было перерасти в нечто длительное. По какой-то причине, о которой, кстати говоря, автор рассказывает в своей книге, они расстались. В итоге Карина вынуждена была в прямом смысле слова бежать от своего обожаемого супруга совершенно в другой город. Сергей же остался в Петербурге и ровно через месяц скоропостижно скончался.

В своей книге Карина не просто описывает свои переживания. Она дает ответы на волнующие вопросы и говорит то, что не успела досказать своему любимому при жизни. По словам критиков, роман превзошел все ожидания. Он стал неожиданным откровением железной бизнесвумен, с которой так часто ассоциировалась Добротворская Карина. Биография, личная жизнь, карьера этой сильной женщины описаны в нашей статье.

Личная жизнь Карины сегодня

В настоящий момент Карина замужем за Алексеем Тархановым и воспитывает двоих детей: дочь Софью и сына Ивана. Она по-прежнему интересуется кинематографом, любит свою работу, увлекается живописью и ценит настоящую дружбу. У успешной женщины много поклонников, помощников и надежных партнеров.

Карина Добротворская сделала самую, пожалуй, блестящую карьеру в российских глянцевых медиа: придя в 1998 году в российский Vogue редактором отдела культуры, спустя десять лет она стала президентом издающего Vogue Condé Nast Russia. В промежутке она работала заместителем главного редактора Vogue, главным редактором журнала AD и редакционным директором Condé Nast Russia. ГЛЕБ МОРЕВ расспросил Карину Добротворскую о том, как отразился и отразится кризис на возглавляемом ею издательском доме.

- Десять лет назад, аккурат в прошлый кризис, Condé Nast пришел в Россию - в августе 1998-го вышел первый номер русского Vogue . Тогда ваш издательский дом преодолел все трудности и к 2009 году помимо Vogue у вас пять глянцевых журналов в России. Что и как будет у Condé Nast в России на этот раз? Каков твой «кризисный» прогноз?

Вообще-то прошлый и нынешний кризисы c экономической точки зрения сравнивать не вполне корректно. Но логика действий Condé Nast оказалась сходной.

Кризис 1998 года был нашим локальным кризисом, не имевшим отношения к американским и европейским деньгам, и было ясно, что мы способны его быстро преодолеть. Поначалу, когда вся Москва была увешана рекламным слоганом Vogue «В России. Наконец», многим казалось, что надо быстро все сворачивать, что в России «наконец» делать ничего не стоит, что страна слишком непредсказуема. Тогда пришлось отменить огромную пати в Кремле, которая, я помню, планировалась на 10 сентября 1998 года и на которую на своих частных самолетах должны были прилететь все-все-все, от Лагерфельда до Прады. Но одно дело отменить вечеринку, а другое - остановить выход главного модного журнала мира. Напомню, что Condé Nast - единственный в России издательский дом, у которого нет российского партнера, это стопроцентно иностранный капитал. Они приняли решение остаться. И это было очень правильное стратегическое решение, хотя первый год был очень тяжелым - я помню летние номера, в которых было всего около 20 полос рекламы. Однако в исторической ретроспективе мы оказались правы. Довольно быстро все выровнялось, и издательский дом вышел на прибыль. Cейчас, в новый кризис, Condé Nast принял ряд важных решений, которые оказались продолжением все той же политики: имидж, качество и репутация зачастую важнее прямых и скорых заработков.

- Какие решения ты имеешь в виду?

Мы не поддались панике, не стали резать по живому. Не стали сокращать зарплату, хотя несколько сократили количество сотрудников. Конечно, пришлось сократить расходы на путешествия, развлечения и тому подобные непервостепенные вещи - можно сказать, мы срезали жир, сделали своего рода липосакцию. Но самое главное - мы не срезали расходы на производство журналов. Пришлось, правда, приостановить проект Condé Nast Traveller , но это естественно - никто не начинает в кризис большие новые проекты, требующие серьезных инвестиций.

- Но в кризис же вышел Vogue !

- Vogue к моменту первого кризиса уже вышел. Если бы Traveller вышел, скажем, к сентябрю 2008-го, никто его не закрыл бы. Сейчас, как когда-то Vogue , под кризис у нас вышел Tatler - и мы продолжаем в него инвестировать. Если ты посмотришь вокруг, ты не увидишь на улицах Москвы ни одной рекламы ни одного глянцевого журнала. Кроме нашего Tatler . И мне нравится эта позиция Condé Nast - не экономить на качестве и поддерживать на высоком уровне то, что нами создано. Что угодно, но расходы на производство не срезаются. И даже увеличиваются в связи с падением рубля. Vogue как сам снимал обложки, так и будет снимать, как делал съемки с лучшими фотографами мира, так и будет делать, как работал с супермоделями, так и продолжит. GQ по-прежнему будет заказывать колонки самым лучшим авторам, AD - брать интервью у звезд мирового дизайна и т.д.

Кстати, есть ли отличия в том, как отразится кризис на том или другом из шести ваших изданий? Для кого, по-твоему, экономические неурядицы наиболее болезненны?

На всех повлияет глобальный кризис потребления. Закончилась безумная эпоха безумных прибылей. Безусловно, она была счастливой для наших владельцев, но они нормальные люди и прекрасно понимали, что этот разврат долго продолжаться не может. На прошлой неделе здесь был [президент Condé Nast International ] Джонатан Ньюхаус, и, когда я рассказала ему о том, что у нас происходит, он совершенно не был ни расстроен, ни шокирован, а просто сказал мне: Welcome to reality! Мы жили в ненормальном мире. Сейчас это будет выправляться, и будет, я надеюсь, найден какой-то баланс. Меня многие спрашивают: что теперь делать Tatler’у ? Ведь это журнал про тусовки, про веселье, про деньги, журнал, сделанный, так сказать, на пике разврата. Как теперь делать журнал про party , когда в некотором смысле the party is over . Но я думаю, что ничего страшного тут нет. Необходимо чуть сдвинуть угол зрения, может быть, чуть ближе к Vanity Fair , в сторону социальных репортажей. Больше аналитики, меньше угара. Редакторы Сonde Nast сами приходят ко мне с вопросом, куда двигаться их журналам в новых условиях. Николай Усков всерьез озабочен тем, как поменять вектор GQ . Раньше генеральной линией GQ была линия жизненного успеха, связанного с потреблением, деньгами, карьерой. Теперь нужно ориентироваться на какие-то другие ценности, и ему, как редактору, необходимо сейчас эти ценности сформулировать. Редактор Tatler Вика Давыдова отлично понимает, что в нынешней ситуации вместо чьего-то безумного дня рождения с немереными тратами в журнале органичнее будет выглядеть благотворительный аукцион или обзор арт-рынка. От журнала Glamour с его 700-тысячным тиражом ждут еще больше юмора и позитива. Ну а нашему главному бренду, Vogue , суетиться вообще не имеет смысла. Кризисы приходят и уходят, а Vogue как был, так и остается главным журналом моды. И продает он не столько вещи, сколько мечты. А мечты будут востребованы всегда.

К счастью, Condé Nast , мне кажется, способен легче пережить кризис, чем многие. У нас сравнительно мало изданий, что в кризис хорошо. К тому же каждый из наших журналов - лидер в своей нише. Ведь не секрет, что во многих издательских домах есть ведущие издания, которые, как локомотив, тащат остальных. И реклама продается по советскому принципу «в нагрузку» - если вы хотите взять рекламу здесь и здесь, то вы должны купить ее еще там-то и там-то. Как раньше - если вы хотели купить билет во МХАТ, то вам приходилось брать билет и в театр Гоголя. У Condé Nast таких балластных изданий нет, нам никому ничего не приходится навязывать.

Карина Добротворская

Блокадные девочки

Моей дочери Соне

Предисловие

Мне пять лет. Я просыпаюсь ночью от странного чувства, что вокруг происходит что-то не то. Зову маму, она не отвечает. Приподнимаюсь и вижу, что родительская кровать пуста, а из-под неплотно закрытой двери пробивается полоска света. Я встаю и шлепаю на кухню, где с облегчением вижу маму – растрепанную, в застиранном фланелевом халате, из-под которого торчит голубая синтетическая комбинация с кружевами. Эта комбинация казалась мне в детстве прекрасной, как наряд принцессы, и я часто надевала ее перед зеркалом. У мамы в руках огромный нож, которым она быстро-быстро режет лук. «Мама?» Мама бросает на меня быстрый косой взгляд, и я постепенно понимаю, что это и не мама вовсе. То есть это, конечно, она, но и не она. Чужие холодные глаза без следа луковых слез, острый нож, удушливый луковый запах. Мне часто снились страшные сны, но этот был самым жутким. Почему-то он связался для меня с блокадой – так и не зажившей, воспаленной ленинградской раной. Тогда я не понимала почему, а сейчас понимаю. Блокада могла сотворить с человеком все, что угодно. Превратить самого близкого в другого. Самого себя превратить в другого. Такое бывает в фильмах ужасов, в каких-нибудь «Вторжениях похитителей тел».

Детский страх смерти материализовался для меня в ужасе и памяти войны. Война – в блокаде. Блокада стала моим главным кошмаром, заменила страшные сказки, превратилась в декорацию жутких снов. Ленинград был наполнен блокадным ужасом. Я повсюду натыкалась на его оскалы.

Мне десять лет. Бабушка говорит: «Не смей оставлять кашу в тарелке, эта каша могла бы спасти какого-нибудь блокадного ребенка». Я смотрю на остывшую манку с комочками и вижу блокадную девочку, которая жадно ест эту мерзкую кашу и вылизывает тарелку.

Мама срезает плесень с круглого черствого ржаного хлеба и рубит его на маленькие квадратные сухарики. Хлеб выбрасывать нельзя, мне сто двадцать пять раз рассказывали про 125 блокадных грамм. К счастью, я до дрожи люблю эти соленые сухарики, особенно из хлебной середины, без невкусных боковых корочек.

На Кондратьевском проспекте, где мы живем в типовой блочной девятиэтажке, стоит желтый сталинский дом. На двери в подвал написано: «Бомбоубежище № 16». Я всегда поеживаюсь, когда прохожу мимо. Бомбежки я боюсь больше, чем голода. Голод – абстракция, его я не могу почувствовать – никогда в жизни я не была голодной. Бомбежка – другое дело. Я так часто проживаю ее в снах, слышу этот свист, эти взрывы, бегу к двери с номером шестнадцать и понимаю, что мне не успеть, что бомба уже летит и сейчас упадет прямо на меня. Я просыпаюсь вся в слезах и зову маму. Почему-то стесняюсь рассказать ей про бомбежку и что-то бормочу про сказочного дракона, уткнувшись носом в ее ту самую голубую сорочку с колючими кружевами.

У меня есть книжка «Норвежские сказки». На одной из картинок нарисован тролль. Мама потом так часто рассказывала, как я боялась этого тролля, что я уже не могу отделить ее рассказы от своих воспоминаний. Страшная картинка заложена закладкой, я все время открываю книгу на странице с троллем, смотрю на него уголком глаза, визжу и начинаю реветь. Я прекрасно помню эту тягу к ужасному, когда ты знаешь, что будет больно, но все равно открываешь книгу на заложенной странице. Но вообще-то моя самая любимая сказка – «Синяя Борода». Я так хорошо понимаю, почему юная жена открывает запретную дверь запретным ключом. Синяя Борода хорошо знал, что она это сделает, – надо только запретить. Блокада – мой норвежский тролль, моя заложенная страница, моя запретная комната.

Когда мы с папой по выходным ходим в Эрмитаж, я вижу на Невском доску: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Разницу между артобстрелом и бомбежкой я понимаю плохо. Почему одна сторона более опасна, чем другая, бомбы же падают с неба? И чем отличаются бомбы от снарядов? В отличие от двери в желтом доме доска меня не пугает, в ней есть что-то успокаивающе-музейное, она – часть нашего похода в Эрмитаж и в кафе «Лягушатник» на Невском, где надо отстоять огромную очередь, чтобы в зеленых извивающихся интерьерах съесть земляничное мороженое с сиропом.

Я боюсь немецкой речи. Я видела слишком много фильмов про войну, я так хорошо слышу этот отрывистый лай, когда прячусь в кустах, а они идут мимо с автоматами наперевес, и я знаю, что нельзя пошевелиться и нельзя кричать. В этот момент я часто просыпаюсь и снова зову маму.

На даче в Лемболово, где я провожу каждое лето, лес опутан ржавой колючей проволокой, завален дырявыми касками и гильзами. Я собираю грибы в окопах и рву о проволоку резиновые сапоги. Если повезет, можно найти гранату и еще кучу всего интересного, но родители говорят, что граната может взорваться, а если порезать руку ржавой проволокой, то начнется заражение крови (я представляю, как мне в кровь заползают мелкие черные букашки и там расплываются в разные стороны).

На школьной линейке, посвященной блокаде, мы читаем стихи по мотивам дневника Тани Савичевой – одной из главных блокадных святых. Как это обычно делается, стихи разбиты на кусочки, чтобы досталось каждому. У кого-то кусочек про дядю, у кого-то про сестру, все в рифму. Не помню, кто из Таниной родни – у меня. Зато помню, что стеснялась читать эти стихи «с выражением», как того требовали учителя и обстоятельства. А вот пухлая Наташа Воронина, стоявшая рядом со мной, не стеснялась. И выбивала у всех слезу, и, кажется, сама ее пускала. Недавно я пыталась найти эти стихи в интернете, но не нашла. Наверное, они были плохие, иначе мне не было бы так стыдно. Впрочем, может быть, я стеснялась не плохих стихов, а своей боли, превращенной в пафос.

Я прекрасно помню, как впервые прогуляла школу, которую вяло ненавидела. Дорога к ней шла через заросший пустырь с котлованами, который казался тогда огромным. Однажды утром я остановилась как вкопанная посередине этого пустыря, пораженная внезапной мыслью: «Ведь в школу можно не идти!» Это был удивительный эйфорический момент, озарение, торжество свободной воли. До этой минуты школа была неотменяемой данностью, побороть которую было невозможно. И вдруг стало очевидно, что это мое сознательное решение, мой выбор – и ничей больше. Я развернулась на 180 градусов и пошла назад, задыхаясь от восторга и волнения. Мне было семь лет, я училась в первом классе. Я провела несколько упоительных дней – смотрела утренние повторы мультика «Маугли», которые начинались в 9.30 (это до сих пор мой любимый советский мультфильм), ела что-то вкусненькое из неприкосновенных родительских запасов (у меня были отработанные технологии, как сделать так, чтобы никто не заметил исчезновения конфет, подсохших зефиров, засахаренного арахиса, банок со сгущенкой или клубничного варенья), читала «Трех мушкетеров».

Наталия Кузнецова, организатор вчерашней встречи с Кариной Добротворской в Vogue House, призналась: “Я до двух ночи не могла заснуть, читала книгу Карины. Как только закрыла ее – еще не совсем осознав, что делаю, – прямо ночью, написала Карине письмо и пригласила выступить перед лондонской публикой. Через пять минут получила ответ”.

“Кто-нибудь видел мою девчонку?” – это роман-исповедь, “обжигающе откровенные” (как пишут о них в рецензиях) мемуары о романе с кинокритиком Сергеем Добротворским. Почти все, кто пришел на встречу, это книгу читал. И подтверждали сказанное Наталией: оторваться действительно невозможно. И да, откровенно. Про любовь, секс и эпоху 80-х.

Но Карина Добротворская в первую очередь известна не как писатель. Она успешный медиаменеджер, президент и редакционный директор издательского дома Condé Nast Россия (Vogue, GQ, Glamour, Tatler AD, Allure). Поэтому большинство вопросов были именно такого характера: насколько профессионал может себе позволить быть столь откровенным с публикой? Не наносит ли это удар по карьере? Как реагируют друзья и коллеги? Для многих Добротворская – безусловная ролевая модель. Один из главных специалистов в мире моды и глянца. Жена, парижанка, эффектная женщина, мать двоих детей. Поэтому, когда тебе рассказывают о чем-то таком, о чем посторонним знать, вроде бы, не положено (об отношениях с новым мужем или о том, например, как она повела свою 13-летнюю дочь смотреть “Нимфоманку”), ощущения несколько странные. Образ упакованной в дорогой костюм сильной профессиональной женщины будто бы дает трещину. Но за этой трещиной можно разглядеть еще более интересный образ. В котором сила сочетается со слабостью, но главное – никаких стеснений и сожалений. Добротворская привносит в профессиональную сферу формат новой искренности. И судя по ее улыбке и уверенности в себе, этот формат никому, включая ее саму, не мешает.

Модель, актриса Екатерина Елизарова. Фото ukatephoto.com

Писательница Ева Ланска. Фото ukatephoto.com

Писательница Ева Ланска. Фото ukatephoto.com

Карина Добротворская. Фото ukatephoto.com

Карина Добротворская. Фото ukatephoto.com

Наталия Кузнецова (Condé Nast). Фото ukatephoto.com

Наталия Кузнецова (Condé Nast). Фото ukatephoto.com

Остальные фото вечера смотрите на

Текст: Лиза Биргер

Очень красивая, очень успешная и она еще и говорит - примерно так, наверное, реагирует обыватель на внезапную литературную карьеру Карины Добротворской - президента и редакционного директора Brand Development издательского дома Condé Nast International и знаковой фигуры российского гламура. Такой бы сочинять легкомысленные книжки про моду в стиле Vogue, советы девочкам, только ищущим собственный стиль, как правильно носить смокинг. Но вместо этого сначала Карина Добротворская собирает в одну книгу воспоминания ленинградских «блокадных девочек», выстраивая их голод в параллель с собственной булимией, собственными страхами и расстройствами, связанными с едой. И вот теперь выходят ее «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» - письма к умершему мужу. Это предельная, очень искренняя и не совсем проза, то есть тексты, не вполне предназначенные для глаз читателя со стороны. Нельзя даже сказать, что эту книгу надо читать прямо сейчас. Ее, может, и вовсе читать не надо. Что не умаляет ее, так сказать, общественной значимости.

Сергей Добротворский - яркий человек и выдающийся кинокритик, память о котором сегодня хранит разве что верный коллектив журнала «Сеанс» - умер в 1997-м. К тому времени Карина уже ушла от него к своему нынешнему мужу и даже была на 9-м месяце беременности. Он умер от передозировки героином, друзья, с которыми он был, перепугавшись, вынесли тело на улицу и посадили на скамейку на детской площадке - он, мертвый, просидел там до середины следующего дня. В предисловии к книге Добротворская пишет, что его смерть была главным событием ее жизни. «С ним я недолюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила. После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри - застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого не было».

В своих «письмах» (кавычки тут намеренные - слишком уж систематично, хронологично описание событий, это, скорее, такие письма, которые ты пишешь публично, вроде обращений в фейсбуке, чем что-то взаправду интимное) Добротворская последовательно вспоминает историю романа, брака, развода, ухода. Практически - от первых университетских гулянок, первого секса, первого разговора, первых попыток устроить совместный быт, первых поездок за границу (в 90-х это еще означало питаться одним бананом в день, чтобы накопить на один, но шикарный костюм из Парижа) - до последних ссор. Параллелью ко всему этому становится современность, где у героини появляется молодой любовник, и именно он становится катализатором этого моря прорвавшихся наружу букв. Там - мучительный стыд за поклеенные вручную обои, квартира без телефона, ванная, облепленная гигантскими рыжими тараканами, здесь - жизнь в Париже, где каждое утро, выходя из дома, героиня любуется Эйфелевой башней. Там - товары по карточкам, макароны с кетчупом, и блины, испеченные из порошковых яиц и порошкового молока. Здесь - бесконечный рейд по мишленовским ресторанам.

Это бесконечно повторяющееся противопоставление вчерашней нищеты с сегодняшним шиком не должно и не задумано быть здесь главным. Однако именно оно и становится. У книги Добротворской есть на самом деле один очевидный, скажем так, источник вдохновения - он даже мельком упоминается в предисловии. Это книга Джоан Дидион «The Year of Magical Thinking» - Добротворская переводит ее как «Год магических мыслей». В своей книге Дидион рассказывает, как провела год своей жизни после того, как ее муж, Джон Данн, скоропостижно скончался в их семейной гостиной от сердечного приступа. Это пронзительное, ошеломляющее чтение является чуть ли не главной американской книгой последнего десятилетия. Обнажаясь, казалось бы, до последнего нерва, на повторе вспоминая прошлое и описывая свои страдания в настоящем, Джоан Дидион впервые в американской культуре легитимизирует страдание. То, что принято прятать - слезы, скорбь, нежелание жить, - становится для нее главным сюжетом.

Добротворская тоже решается писать о том, что в русской культуре не проговаривается. О бедности. О страданиях вокруг бедности. Об интимной жизни двух людей, сексе, изменах. Добавить к этому, что практически всех героев своей книги она называет по именам, - и можно представить, сколь многим людям она решительно не понравится. Однако главной, явно позаимствованной у Дидион, становится здесь мысль о том, что если начать говорить о боли, она утихнет. Такая психотерапия словом, вера в то, что достаточно выговориться, и все пройдет. Так в Средневековье лечили кровопусканием, веря, что с плохой кровью уходит и болезнь. Совершенно ошибочная мысль, между прочим, стоившая нам Робин Гуда.

Беда в том, что, вдохновляясь Дидион, Добротворская прочитала ее неправильно. Джоан Дидион никогда не обещала, что боль пройдет, мало того, она неоднократно повторяет, что ничего и не проходит. Но она блестящая эссеистка, лучшая в своем поколении, которая годами тренировалась превращать каждое свое переживание в текст. В «The Year of Magical Thinking» она просто за неимением других вариантов превращает себя в подопытную мышь, отстраняясь, наблюдает за собственным страданием. Она там, например, все время читает книги о потере и переживании травмы и сопоставляет замечания докторов и психоаналитиков с собственным опытом. Таким образом, исповедь Дидион обращена к каждому из нас, ее может примерить на себя любой, познавший горечь утраты - то есть все мы. Исповедь Добротворской - это личная психотерапия, где интимность бывает даже неуместна и оставляет чувство некоторого неудобства, а автор (интересно, сознательно или нет) не вызывает ни малейшей симпатии.

То есть как книгу о переживании утраты «письма к Сереже» читать нельзя. Что в ней остается? Прежде всего, рассказ об этих 90-х годах, когда все и происходило: весь этот голод, карточки, порошковые блины, мечты о загранице этсетера, этсетера. Стремление к тому, чтобы «у меня все было», выросло из времени, когда ничего не было. Почитать Добротворскую, так именно это «ничего не было» и является для нее настоящей травмой. Когда влюбляешься в костюмы нового модельера, но они стоят 1000 долларов, а у тебя зарплата 200. Когда едешь в Америку и копишь на новый видак, а его у тебя в первый же день на родине крадут - как пережить такое?

Добротворская довольно откровенно описывает, что уходила именно к деньгам, что «мне хотелось перемен» - это вот остывающее в ведерке гран крю. И именно поскольку она с нами настолько честна, распинать ее за это не стоит и не хочется. Нельзя не заметить, что все это исповедь женщины, которая, прощаясь с молодым любовником, напоследок говорит ему «твои билеты я отменю сама». Но в прошлом, помимо быта, было еще и искусство - сам Сергей Добротворский и весь его круг были людьми, влюбленными в кино, в книги, в старую культуру. И надо понимать, что весь этот гламур создавали для нас люди, знавшие наизусть фильмы Пазолини.

Когда Добротворская пишет о современности, о молодом любовнике, глотающем сезоны сериалов, она, возможно, неосознанно, противопоставляет вчерашнее впитывание культуры с ее сегодняшним потреблением. Человек современный знает, как правильно крутить гаджеты, но неспособен досмотреть до конца «Осенний марафон». И тут уже непонятно, на что Добротворская жалуется, - совсем за пределами этой прозы оказывается тот факт, что она сама этого человека и создала.

Фотографии: "Редакция Елены Шубиной" , Издательство АСТ